ESAのゼロデブリアプローチ

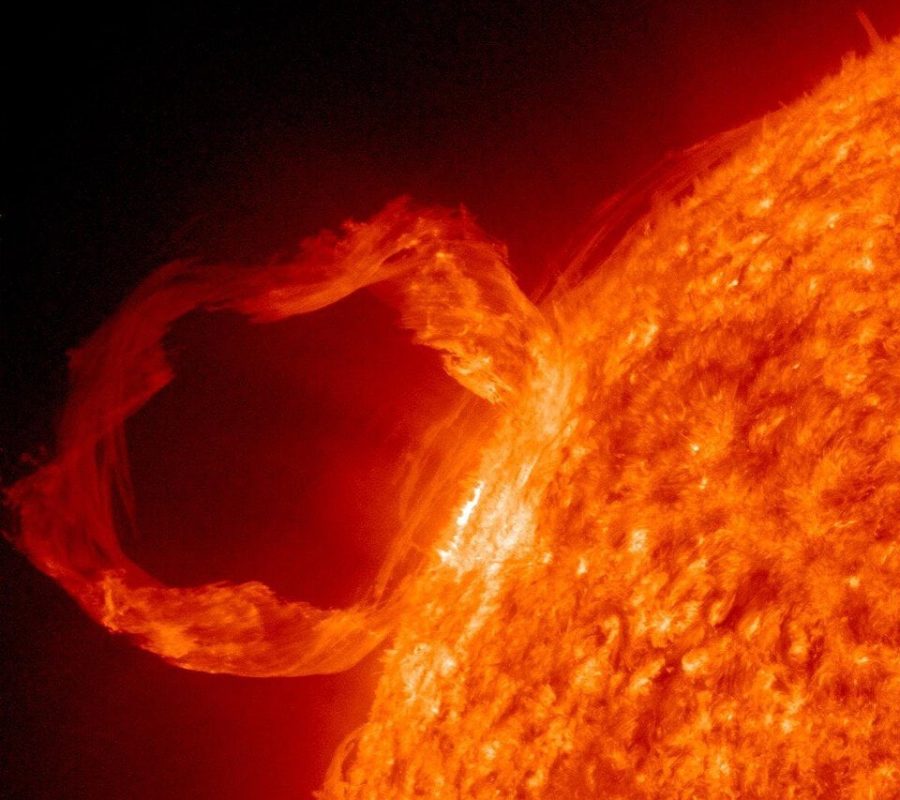

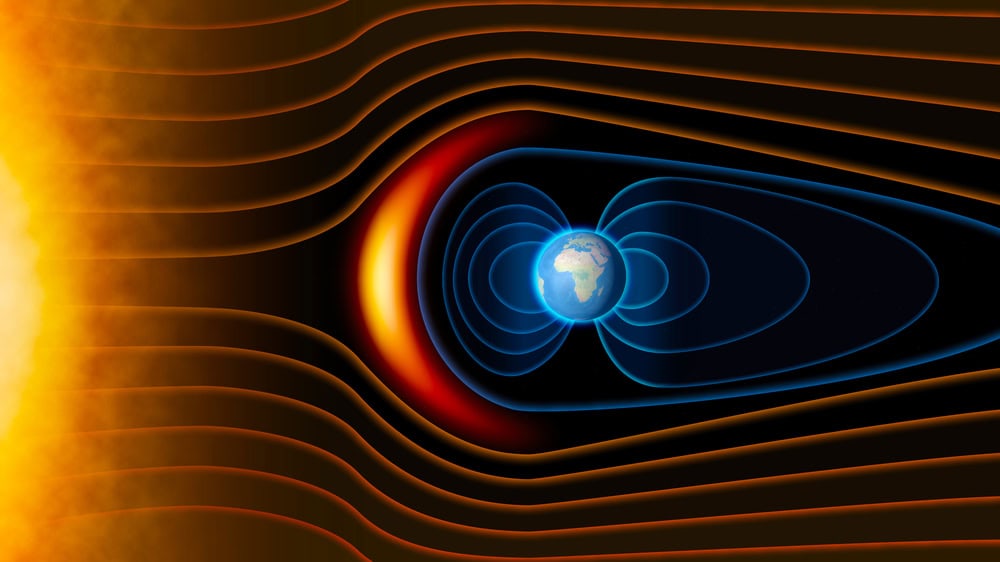

欧州宇宙機関(ESA)のガイドラインに沿って、ゼロデブリアプローチを採用しています。この戦略では、衛星は運用寿命終了後5年以内に軌道から離脱することが義務付けられています。この予防措置は、運用を終了した衛星が長期的に宇宙デブリとなるのを防ぐために不可欠です。一部の衛星は大気抵抗により5年以内に自力で大気圏に再突入しますが、私たちは推進システムを活用して運用停止を制御します。この方法では、推進力の投入タイミングを決定することで、位置と時間に関してある程度の自由度が得られます。当社の推進システムは、衛星の円滑な廃止も促進します。

廃止と墓場軌道

制御された軌道離脱操作を実行することで、衛星を安全に地球の大気圏へ再突入させ、再突入時に燃え尽きさせることができます。一方、より高軌道にある衛星については、墓場軌道が活用されます。これらの軌道は、運用寿命を終えた運用停止衛星を移動させるための指定された領域であり、運用中の衛星との衝突リスクを低減します。運用寿命を終えた後にこのような軌道に設定される可能性が高い衛星は、静止軌道衛星です。これらの衛星は軌道長半径42,164kmで飛行しますが、LEO衛星は8,400km未満で飛行します。

墓場軌道を利用することがなぜ興味深いのでしょうか?静止軌道(GEO)で飛行する場合、そのような高度でわずかに高い軌道に投入するために必要なエネルギー(燃料)の量は、再突入に必要なエネルギー量よりもはるかに少ないからです。一方、私たちの場合(LEO)、墓場軌道まで行くには、私たちが持ち運べる以上のエネルギーが必要になりますが、大気圏に再突入すると燃料が安く済みます。