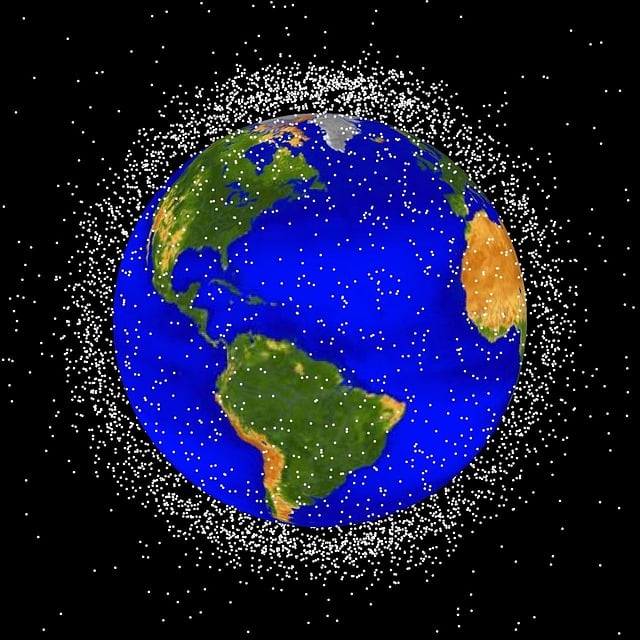

の概念ケスラー症候群 は、宇宙探査における重大な課題、つまり衝突の連鎖的影響につながる 宇宙ゴミ の増加を浮き彫りにしています。デブリが増えるとさらにデブリが増えるというこの現象は、運用中の衛星や将来の宇宙ミッションに重大なリスクをもたらします。

リスクの理解

宇宙ゴミは、機能停止した衛星から、崩壊、衝突、爆発による破片まで、最大時速28,000kmで移動することがあります。このような高速では、100グラムのゴミが時速280kmで走行する1トンの自動車と同じ運動エネルギーを持ちます。たとえ小さなゴミであっても、稼働中の衛星や宇宙船に壊滅的な損害を与える可能性があります。ケスラー症候群は、低地球軌道(LEO)における物体の密度が高くなり、物体間の衝突がカスケードを引き起こし、さらなる衝突の可能性が高まるシナリオを予測しています。

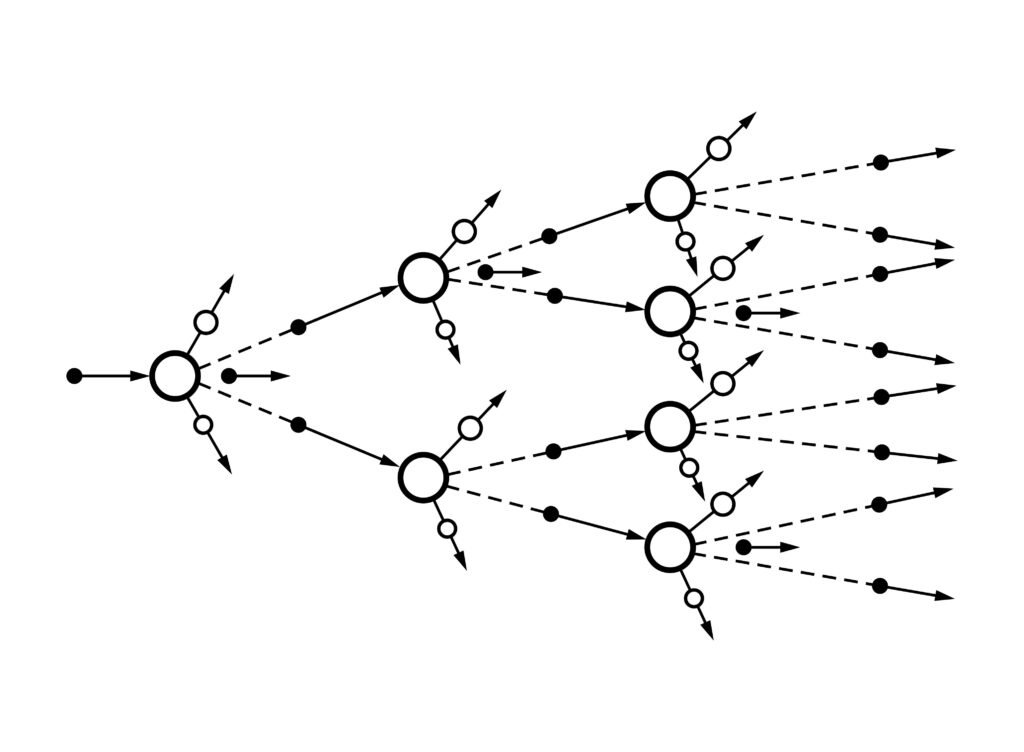

連鎖反応

連鎖反応とは、結果が原因を増幅させ、現象自体を強化する現象です。これは正のフィードバックループです。これは「雪だるま効果」としても知られ、原子力発電所や核爆弾における核反応の原理であり、小さな摂動から莫大な量のエネルギーが放出されます。

ケスラーシンドロームの場合、宇宙を飛行するデブリは宇宙船や他のデブリと衝突する可能性があります。この非常にエネルギーの高い衝突により物体は粉砕され、さらに多くの破片が生成され、将来の衝突の可能性が高まります。